Que d’eau, que d’eau sur le site de Cotignac !

Que l’on se promène sur le chemin du haut par le chemin des Verdares ou celui du bas par le vallon Gai, le bruit de l’eau guide nos pas. Alimentée par la source Saint-Martin, l’eau de la Cassole chute de cascade en cascade jusqu’au gouffre Rigaud (mais pourquoi ce nom ?). Même en été, la Cassole, alimentée par cette source pérenne, coule toujours dans le village de Cotignac. En toutes saisons, ce parcours thématique sur l’eau – que j’ai conçu également pour les geocacheurs et grâce à deux geocacheurs, permettra de découvrir Cotignac d’une bien agréable manière ! Site officiel de la commune de Cotignac

« A l’ère quaternaire, la rivière La Cassole coulait par dessus le rocher. » Extrait du site de l’office du tourisme de la Provence Verte

La météo à cet endroit aujourd’hui et à 3 jours

Après son passage dans les dolomies souterraines, la source de la Cassole est très minéralisée, ce qui favorise les concrétions, surtout au printemps où la température favorise « l’évaporation, le dégazage du CO2 et l’activité végétale ». Le travail de l’eau explique donc toutes les anfractuosités, les stalactites et les stalagmites que l’on aperçoit quand on est au pied du Rocher de Cotignac. Autour du rocher de Cotignac, A. Acovitsioti-Hameau2, J.J. Blanc, C. Chopin, G. Godefroid, Cahiers de l’ASER, suppl. 6, 1999

Après son passage dans les dolomies souterraines, la source de la Cassole est très minéralisée, ce qui favorise les concrétions, surtout au printemps où la température favorise « l’évaporation, le dégazage du CO2 et l’activité végétale ». Le travail de l’eau explique donc toutes les anfractuosités, les stalactites et les stalagmites que l’on aperçoit quand on est au pied du Rocher de Cotignac. Autour du rocher de Cotignac, A. Acovitsioti-Hameau2, J.J. Blanc, C. Chopin, G. Godefroid, Cahiers de l’ASER, suppl. 6, 1999

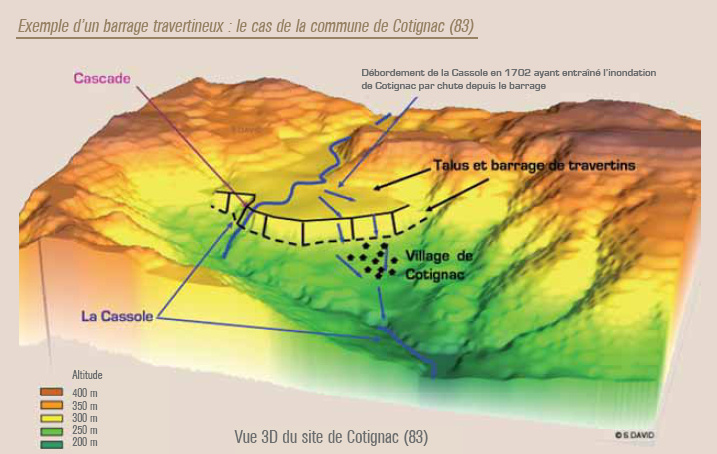

Selon J.Nicod, Barrages de tufs calcaires et cascades dans le centre Var, Cahier de l’ASER n°16, 2009,

« il semble que des voiles de tuf aient pu continuer de se construire jusqu’au début du XVIIIe car la cascade inondait encore en crue une partie du site ».

Il situe donc le détournement de la rivière à cette époque, – je dirai plutôt le barrage anti-débordement empêchant la Cassole d’inonder Cotignac par le haut (ce qui est plutôt rare, convenez-en !) – confirmé par l’extrait du rapport Cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables du haut bassin versant de l’Argens, IPSEAU-DIREN PACA, 2006

La singularité de la Cassole réside dans l’immense barrage de travertins qui domine le centre de Cotignac, [..]. Ce barrage comblé constitue un plateau duquel les eaux peuvent se déverser sur le village depuis la corniche rocheuse en cas de crue importante de la Cassole. […] En 1702, la Cassole a quitté son lit sur le plateau de Cotignac et s’est répandue à l’aval du plateau sur le centre ville. Il y eut deux morts. Suite à cette crue, en 1703, un mur a été construit sur le plateau pour contenir la Cassole en cas de crue exceptionnelle. Ce mur de 1,5 à 2 mètres est peu entretenu et présente des brèches. Annexes techniques sur les crues, direction régionale de l’environnement

Dès le XVè siècle, les eaux circulant autour de cette vaste barre de tuf arrosent champs, priairies et jardins et, canalisées vers l’aval, font tourner des moulins et autres fabriques. Plusieurs indices prouvent que si Cotignac est transféré en aval de l’entablement au XIIIe siècle, la majorité des aménagements actuellement visibles dans le Rocher ne sont pas antérieurs au XVIIIe siècle. Extrait de Présentation du patrimoine artistique, historique et linguistique de ce département, de sa littérature, de ses traditions, de son milieu naturel et de son économie, Dominique Legenne, Ada Acovitsióti-Hameau2, Philippe Blanchet, Tony Marmottans, Jean Nicod, Franck Auriac, Christine Bonneton, 2008

Ce sont les canaux et conduits souterrains qui s’encroûtent désormais : nous avons pu en faire une photo sur le chemin du Derroc. Vers 1900, on comptait à Cotignac 1 moulin à vent, 3 moulins à huile, 4 moulins à tan1 . En descendant dans le village par le chemin des Tours, on suit le trajet de l’eau le long des canaux et gouttières naturelles.

Ce sont les canaux et conduits souterrains qui s’encroûtent désormais : nous avons pu en faire une photo sur le chemin du Derroc. Vers 1900, on comptait à Cotignac 1 moulin à vent, 3 moulins à huile, 4 moulins à tan1 . En descendant dans le village par le chemin des Tours, on suit le trajet de l’eau le long des canaux et gouttières naturelles.

La cascade du Derroc, est en limite de propriétés privées mais un étroit sentier permet d’aller la contempler d’en bas en longeant

une clôture sur 80m à partir du chemin. « A la cascade du Déroc quand il y a beaucoup d’eau, il y a deux cascades parrallèles et celle qui tombe dans un cuvette s’appelle La Trompine. Par contre l’endroit est dangereux car il y a parfois des éboulements », me signale carfantin.

une clôture sur 80m à partir du chemin. « A la cascade du Déroc quand il y a beaucoup d’eau, il y a deux cascades parrallèles et celle qui tombe dans un cuvette s’appelle La Trompine. Par contre l’endroit est dangereux car il y a parfois des éboulements », me signale carfantin.

Une cache balade du petit poucet (1) GC1NCEF, y a été placée par papounet83. Dans la direction opposée, vous êtes sur le haut d’une autre chute (photo de gauche Ti’Mars…) : mieux vaut ne pas s’y aventurer et se contenter du bruit de la chute.

D

e là vous pouvez faire un petit crochet vers la chapelle Saint-Martin (cache balade du petit poucet (2) GC1P7KP de papounet83 d’un côté et celle de carfantin Cotignac #1 la chapelle Saint-Martin GC1RQ78 de l’autre), autrefois église paroissiale du village. Au sud de la chapelle a été trouvé du matériel de l’époque romaine. Dans le soubassement de l’angle du bâtiment accolé à la chapelle se trouve un contrepoids de treuil (pressoir) de cette époque. Puis direction la source Saint-Martin (cache Cotignac #2 : la source Saint-Martin GC1RQ9C de carfantin) et son lavoir. « Le lieu présente un aménagement complexe de plusieurs bassins communiquant par des martelières, suite de la faille rocheuse d’où sourd l’eau ». Extrait de Côté colline, Ada Acovitsioti-Hameau, Publications de l’Université de Provence, 2005. Les lieux Saint Martin sont souvent liés à des fontaines ou sources aux propriétés miraculeuses : Continuer la lecture de ** Au fil de l’eau à Cotignac

e là vous pouvez faire un petit crochet vers la chapelle Saint-Martin (cache balade du petit poucet (2) GC1P7KP de papounet83 d’un côté et celle de carfantin Cotignac #1 la chapelle Saint-Martin GC1RQ78 de l’autre), autrefois église paroissiale du village. Au sud de la chapelle a été trouvé du matériel de l’époque romaine. Dans le soubassement de l’angle du bâtiment accolé à la chapelle se trouve un contrepoids de treuil (pressoir) de cette époque. Puis direction la source Saint-Martin (cache Cotignac #2 : la source Saint-Martin GC1RQ9C de carfantin) et son lavoir. « Le lieu présente un aménagement complexe de plusieurs bassins communiquant par des martelières, suite de la faille rocheuse d’où sourd l’eau ». Extrait de Côté colline, Ada Acovitsioti-Hameau, Publications de l’Université de Provence, 2005. Les lieux Saint Martin sont souvent liés à des fontaines ou sources aux propriétés miraculeuses : Continuer la lecture de ** Au fil de l’eau à Cotignac